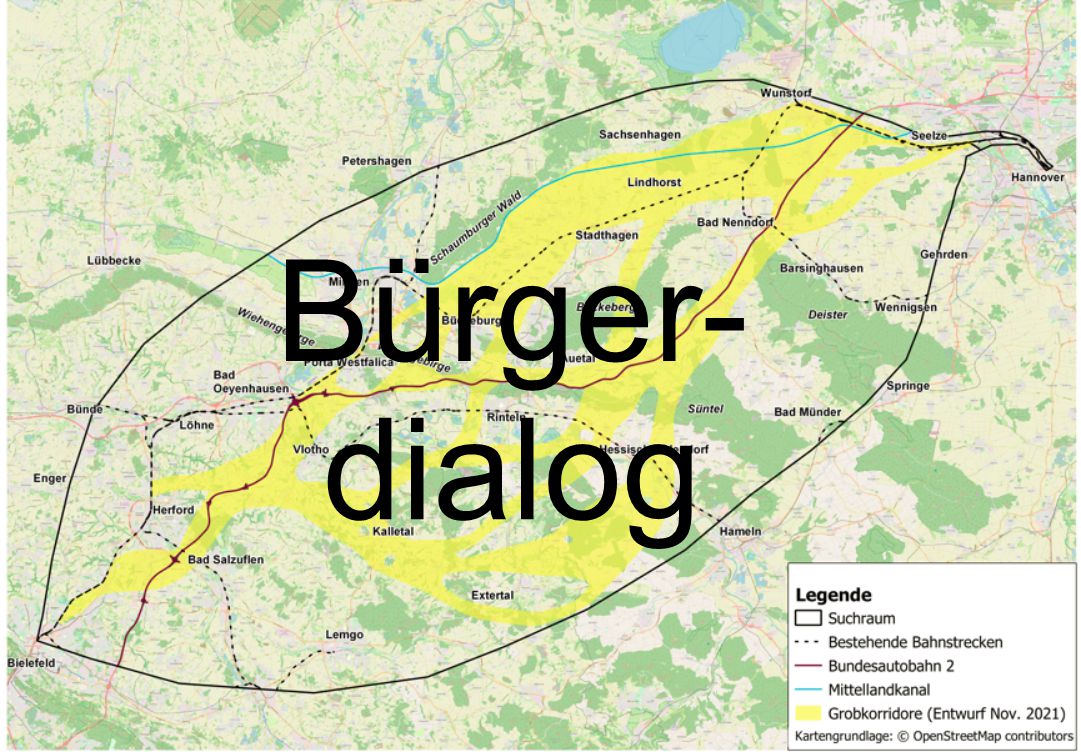

Teilnehmer des Bürgerdialogs zur Neubaustrecke Bielefeldn – Hannover haben zahlreiche Fragen gestellt. Diese Fragen wurden im Rahmen des Workshops am 19.4.2021 nur unzulänglich beantwortet. Die Initiative Deutschlandtakt antwortet hier. Dabei kann auf umfassende Kenntnisse aus der Entwicklung des Deutschlandtakts und auf umfassende Informationen des für die SNMA tätig gewordenen Gutachters Philipp Schröder zurückgegriffen werden.

Fragen zu Grundlagen des Zielfahrplans

Ist es vertretbar, dass zur Umsetzung des Zielfahrplans 5 Milliarden Euro für den Neubau einer Strecke mit 31 Minuten auszugeben, die jedoch viele Anschlusszüge knapp verfehlt (Hannover – Bielefeld)?

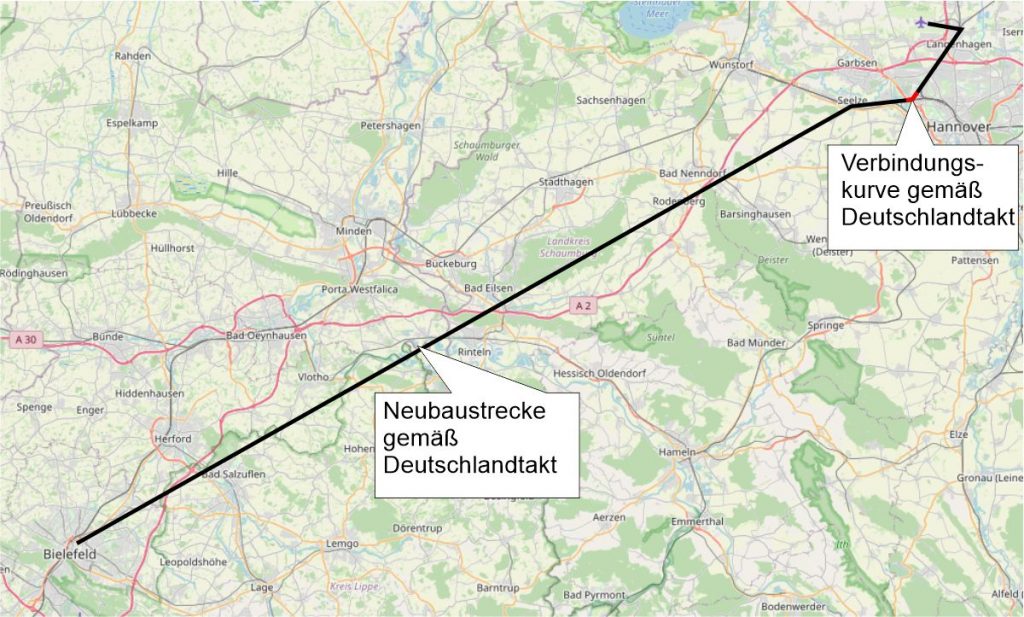

Eine große Investitionssumme ist schon deshalb erforderlich, weil zwischen Minden und Wunstorf nur zwei Gleise vorhanden sind, aber vier Gleise benötigt werden. Dies würde schätzungsweise 2 bis 3 Milliarden Euro kosten. Eine Fahrzeitverkürzung wäre damit nicht verbunden.

Daher ist diese Summe vorab abzuziehen, um den Kostenaufwand für eine Fahrzeitverkürzung zu errechnen.

Nur die Differenz von 2 bis 3 Mrd. Euro ist der Fahrzeitverkürzung zuzurechnen. Bei einer Fahrzeit von 31 Minuten liegt der Aufwand je Minute in einer Größenordnung von150 Mio. Euro je Minute und damit bei einem günstigen Wert.

Eine tiefergehende Analyse ergibt, dass in Hannover und Bielefeld nach dem Zielfahrplan zwar Anschlüsse versäumt werden, diese stellen sich mit einer Aufnahme aber nicht als systemrelevant heraus. Die systemrelevante Ausnahme ist der Fehlanschluss Bielefeld – München. Sie ist unvermeidbar, da andere Knotenbindungen (Hamm, Magdeburg, Berlin, Würzburg, Nürnberg) im System weitaus größere Bedeutung haben. Die vorgenannten anderen Knoten werden zerstört, wenn versucht wird, den Anschluss Bielefeld – München herzustellen.

Sind die 31 Minuten zwischen Hannover – Bielefeld in Stein gemeißelt?

Politisch ist diese Frage mit „Ja“ zu beantworten – aus fachlicher Sicht mit „Nein“.

SMA hat aufgrund einer groben geografischen Übersicht und Erfahrungswerten die Fahrzeit als machbar eingestuft. Diese Einstufungen sind in der Regel realistisch. Eine ökologische Prüfung hat aber nicht stattgefunden, sie wird erst im Rahmen des laufenden Planungsverfahrens erfolgen.

Der Gutachter Philipp Schröder, SMA, hält eine Abweichung von maximal 1 bis 2 Minuten für mit dem Zielfahrplan vereinbar. Diese Aussage ist aber fragwürdig, da Fahrpläne und weitere Ausbaumaßnahmen minutengenau errechnet wurden und daher schon die Abweichung von 1 bis 2 Minuten eine Neuberechnung des Zielfahrplans erfordert.

Tatsächlich ist aber eine Abweichung von bis zu 5 Minuten ohne größeren Substanzverlust im Deutschlandtakt möglich. Dabei ist zugrunde zu legen:

* Der Knoten Hamm und der Fahrplan westlich davon sind beizubehalten.

* Anschlussverluste in Hannover sind akzeptabel, es entstehen neue Verbindungen mit kompensierenden Effekten.

* Der Anschluss Hamm – Magdeburg ist mit geringen Investitionen und ggf. Aufgabe des Zwischenhalts Helmstedt herstellbar. Die Kosten hierfür sind moderat und beherrschbar.

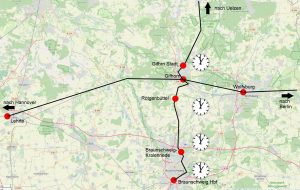

* Durch Ausbau Hannover – Wolfsburg und durch Veränderung der Haltepolitik kann die Fahrzeit um 5 Minuten gekürzt werden, sodass in Berlin keine relevanten Anschlüsse verloren gehen.

Die Frage, ob darüber nachgedacht werden muss, stellt sich erst, wenn die zur Verfügung stehenden Trassen im Rahmen des laufenden Planungsverfahrens vorliegen.

Fahrzeitverlängerungen von mehr als 5 Minuten sind in Richtung Berlin nicht mehr kompensierbar, in Richtung Magdeburg mit exponentiell wachsenden Kosten verbunden.

Fahrzeitverlängerungen von mehr als 10 Minuten führen darüber hinaus zu gravierenden Anschlussverlusten in Hannover.

Warum weichen die Knoten und Kantenfahrzeiten von der (mathematischen) Idealumsetzung eines Taktfahrplans ab und welche Gründe rechtfertigen diese Abweichungen?

Weil der Zielfahrplan auf einem gewachsenen Netz beruht, sind bereits zwingende Vorgaben entstanden, die nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll geändert werden können.

Konkret für die Verbindung Rhein/Ruhr – Berlin bedeutet das:

• Auf der hoch belasteten Achse Dortmund – Köln ist die Planung für eine hocheffiziente Nutzung durch den Rhein-Ruhr-Express und den Fernverkehr bereits abgeschlossen, der Bau hat begonnen. Daraus ergibt sich eine festliegende Taktlage für den Grundtakt von Dortmund nach Berlin.

• Die Knoten Hagen mit Anschlüssen in das Siegerland und Münster mit Anschlüssen in das gesamte Münsterland sind aus der geografischen Situation entwickelt worden. Auf diese Knoten ist das Nahverkehrsnetz weiträumig auch baulich optimiert worden.

• Aus beiden Voraussetzungen ergibt sich die im Zielfahrplan eingetragene Ankunfts- und Abfahrtszeit für Hamm.

• Die Niederlande haben eine Langfristplanung, die Ausgangspunkt für grenzüberschreitende Verbindungen und Anschlüsse ist, unter anderem Amsterdam – Duisburg mit Anschluss nach Berlin und Amsterdam – Osnabrück.

• Der Knoten Bielefeld errechnet sich aufgrund der vorgenannten Bedingungen zwei Minuten vor der integralen Taktzeit aufgrund der Fahrzeit Hamm – Bielefeld mit 300 km/h.

• Die Fahrzeit Bielefeld – Hannover ergibt sich aus der technisch-wirtschaftlichen Obergrenze von 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mithin lässt die Abfahrtszeit in Hamm keine frühere Ankunftszeit in Hannover als Minute 30 zu.

• Die Fahrzeit Hannover – Wolfsburg ist auf 29 Minuten gesetzt worden, weil ein Ausbau nur für 230 km/h angesetzt wurde. Das ist eine politische Entscheidung.

• Wird auf dieser Basis der Zwischenhalt in Wolfsburg einbezogen, so ergibt sich wiederum aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h und der Entscheidung, in Spandau zu halten, die Ankunftszeit für Berlin Hbf. Erst zur Minute 0, in der um eine halbe Stunde versetzten Fahrt schon zur Minute 26.

In Begründung einer NBS Hannover-Bielefeld wird eine Zielfahrzeit von 31 min genannt, die von den geplanten Linien FV10 und FV47 erreicht werden, jedoch nicht von der Linie FV19.b, obwohl hier 300 km/h-Fahrzeuge vorgesehen sind – was sind die Gründe?

Die Linie 19b ist eine Fernverkehrslinie aus Belgien / Frankreich und entspricht dem derzeitigen Wunsch des Unternehmens „Thalys“ nach einer Durchbindung nach Berlin. Dieser Wunsch ist nachträglich in die Fahrpläne integriert worden, um zu zeigen, dass eine solche Durchbindung möglich ist. Dabei wurden aber die bereits eingearbeiteten anderen Fern- und Nahverkehrslinien nicht mehr angetastet, sodass die Linie 19b nur noch „Rest-Slots“ erhalten hat. Da Frankreich und Belgien keine Langfristplanung haben, ist die Fahrplanlage als spekulativ anzusehen und als Planungsgrundlage für Infrastruktur nicht relevant.

Die Linie FV92 hat im Abschnitt Berlin-Hamm im direkten Vergleich zur FV19.b den gleichen Laufweg, trotzdem unterschiedliche zugrunde liegende Höchstgeschwindigkeiten (300 zu 230 km/h) – nach welchen Kriterien erfolgte die Konstruktion dieser Linien?

Diese Linie zielt auf die Verwendung durch Anbieter im Lowcost-Bereich wie Flixtrain. Auch insoweit sind weitgehend „Rest-Slots“ verwendet worden.

Unter welchen Vorgaben wurde der D’Takt-Zielfahrplan2030+ berechnet?

Unseres Wissens sind die Vorgaben im Rahmen des Entwicklungsprozesses ständig weiterentwickelt worden. Ziele – aber nicht „Vorgaben“ sind die Erweiterung der Infrastruktur vor allem in Engpassbereichen und das Ziel der Erreichung eines möglichst gut funktionierenden Takt- und Knotensystems unter Einschluss des Güterverkehrs.

Welche Optimierungsregeln wurden angewandt?

Daneben gab es keine „Optimierungsregeln“. Die Optimierung ergab sich aus erkennbaren Sachzwängen und aus politischen Wünschen von Beteiligten des Prozesses.

Wurden weitere Lösungen gefunden und wenn ja, wie schnitten diese im Vergleich ab (mit entsprechenden Kennzahlen)?

Es gibt keinen zweiten „Zielfahrplan“, der verworfen wurde.

Allerdings wurde bereits 2016/17 ein „Zielfahrplan 2030“ erstellt, der die Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 von 2016 fahrplantechnisch lesbar machte und zum Ergebnis hatte, dass mit diesen Projekten keine akzeptable Netzwirkung zustande kommt.

Setzt sich die Arbeitsgruppe Deutschlandtakt nur aus vom BMVI benannten Lobbyisten und Wirtschaftsvertretern zusammen – oder sind unabhängige Experten Teil dieses Gremiums?

Es hat immer ein begleitendes Gremium gegeben, das vom BMVI berufen wurde. Der Kreis der Teilnehmer ist mit dem ersten Entwurf des Zielfahrplans unter dem Titel „Zukunftsbündnis Schiene“ publiziert worden. Darin sind auch unabhängige Organisationen wie Pro Bahn und VCD beteiligt. Daneben sind aber auch Landesregierungen und Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs in vielen Gesprächsrunden konsultiert worden.

Ist die Berechnung des Zielfahrplans erfolgt mit Parametern an der Grenze des technisch machbaren (technisch maximal mögliche Durchschnittsgeschwindigkeit eines auf dem Markt befindlichen ICE, technisch maximal belastbare Ingenieursleistung beim Aus- und Neubau der Infrastruktur)?

Oder ist die Berechnung des Zielfahrplans erfolgt mit Parametern des wirtschaftlich Sinnvollen (tatsächlicher Fahrzeugbestand und dessen Lebensdauer der Eisenbahnunternehmen, Steuereinnahmen des Bundes bzw. Investitionskapazitäten von Eisenbahnunternehmen für Aus- und Neubauerfordernisse der Infrastruktur)

Ist es zielfahrplantechnisch erforderlich, die Berechnungsparameter statt am technischen Maximum besser am wirtschaftlich und ökologisch Sinnvollen auszurichten? Welche Berechnungsparameter gehören Ihrer Meinung nach in einen wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Zielfahrplan?

Aus Begleitunterlagen und dem Abschlussbericht (31.8.2021) und anderen Aussagen ergibt sich, dass SMA für die Fahrzeitberechnung die bekannten Parameter der von der DB verwendeten ICE-Baureihen verwendet hat, insbesondere ICE-3 für 300 km/h schnelle Züge. Technisch wurden keine anderen Parameter verwendet als in den letzten 20 Jahren zu vielen anderen Gutachteraufträgen. Es ist nicht davon auszugehen, dass hier politische Einflüsse wirksam sind oder an die äußersten technischen Grenzen gegangen worden ist.

Der Aus- und Neubau wird nicht von den Verkehrsunternehmen, sondern vom Bund finanziert. Dafür gelten relativ grobe Parameter, die nicht von konkreten Fahrzeugen abhängen. Es ist dann Sache der Verkehrsunternehmen, die Fahrzeuge so zu beschaffen, dass die vorgesehenen Fahrzeiten erreicht werden. Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Bielefeld – Hannover gelten europäische Normen, die eine Interoperabilität sichern sollen, also einen freizügigen Einsatz quer durch Europa. Die Bahnstrecke Köln – Frankfurt ist noch vor Inkrafttreten dieser Normen gebaut worden und erfordert daher spezielle Fahrzeuge.

Ökologisch wird der Einsatz von 300 km/h schnellen Fernverkehrszügen kritisiert. Tatsächlich beschleunigen diese Züge aber den Verkehr zwischen Hamm und Berlin um insgesamt 30 Minuten und ergeben in der Abstimmung mit dem Nahverkehr und den Anschlüssen ein besseres Ergebnis als der Einsatz von 250 km/h schnellen Fahrzeugen.

Sind in dem Zielfahrplan Reaktivierungen von stillgelegten Bahntrassen eingerechnet? Und nimmt das Einfluss auf die Berechnung von neuen Trassen?

Wenn die SPNV-Aufgabenträger diese angemeldet haben, wurden Reaktivierungen berücksichtigt. Ein Einfluss auf neue Trassen ist aber nicht gegeben.

Wie können technische Vorschläge von Doppelknoten Hannover und anderen Verbindungsmöglichkeiten in Bielefeld berücksichtigt werden?

Der Knoten Bielefeld verträgt aufgrund der Struktur der Anschlussstrecken eine Abweichung von mehreren Minuten zum Idealwert. Dass der Fernverkehr den Taktknoten fast genau erreicht, ist ein Folgeprodukt des Knotens Hamm, der wiederum am Knoten Münster hängt. Von „Fachleuten“, die sich in den Betriebs- und Anschlussverhältnissen nicht exakt auskennen, wird Bielefeld als Taktknoten weit übergewertet.

Der Doppelknoten Hannover genauso wie die „Windmühle“ ist ein Werbegag und ein Folgeprodukt aus anderen Knoten, die eine viel höhere Bindungswirkung benötigen. Der Umsteigewert Ost-West nach Nord-Süd ist denkbar gering, da tangentiale Verbindungen die meisten Beziehungen besser abdecken.

Das ist ja der Grund, warum eine Aussage wie „Der Knoten 0/30 ist gesetzt“ von oberflächlicher Betrachtung zeugt. Nur: Politiker leben von Oberflächlichkeit und verteidigen sie gegen Fachleute.

In Hannover sollen zur Knotenzeit 00/30, aber auch zu anderen unregelmäßigen Zeiten, Züge aus verschiedenen Richtungen bedient werden. Hat der Bahnhof Hannover für die Vielzahl der sich kreuzenden Linien hat der Bahnhof zu wenig Gleise? Ist es zielfahrplantechnisch sinnvoll, einen besonders bedeutsamen Knotenbahnhof, z. B. Hannover, mit seinen baulichen Gegebenheiten zu berechnen?

Für Bahnhöfe mit kritischer Gleisstruktur ist das tatsächlich durchgeführt worden. Für Hannover dürfte das aufgrund der sehr einfachen Gleisstruktur nicht nötig gewesen sein. Hannover besteht aus 4 Gleisgruppen, die völlig unabhängig voneinander funktionieren:

Der Gleisplan für die Fernverkehrsstrecken durch Hannover Hauptbahnhof entspricht einer optimalen Gestaltung. Ohne gegenseitige Abhängigkeiten kann der Verkehr Nord-Süd und Ost-West geführt werden.

Nord-Süd Gleis 3-5, Süd-Nord Gleis 6-8, West-Ost Gleis 9/10, Ost-West Gleis 11/12.

Nur ein einzige Zug in 2 Stunden wechselt diese Gleisgruppen: der ICE München – Bremen von West nach Süd.

Für jedes Ferngleis stehen 2 oder mehr Bahnsteigkanten zur Verfügung, sodass eine Zugfolge von 3 Minuten realisiert werden kann, die theoretische Leistungsfähigkeit von Hannover Hauptbahnhof liegt bei 80 Zügen je Stunde – ohne S-Bahn. Die S-Bahnen fahren auf eigenen, unabhängigen Zulaufstrecken zu denS-Bahn Gleisn 1/2 und 13/14.

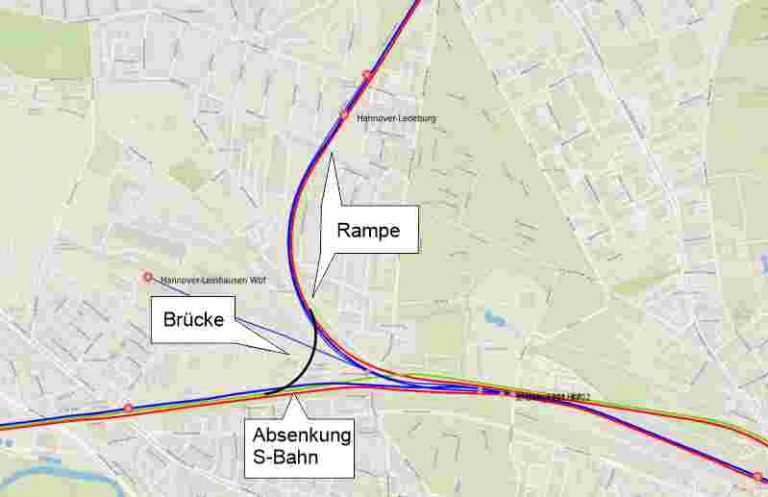

Für den Güterverkehr steht eine unabhängige Umfahrung zur Verfügung. Die Zusammenführung der Strecken Ost-West östlich von Hannover in Lehrte ist bereits kreuzungsfrei optimiert. Im Westen ist Wunstorf der letzte Konfliktpunkt, in dem – nur der Personenverkehr! – eine nicht kreuzungsfreie Verknüpfung der Strecken nach Bielefeld und Bremen aufweist, diese würde durch die kreuzungsfreie Ausfädelung der Neubaustrecke bei Seelze entscheidend entlastet.

Hannover wäre nur dann überlastet, wenn man einen Knoten nach Züricher Vorbild machen würde, da lange Standzeiten in einem solchen Knoten den Bedarf an Gleisen erhöht – deswegen wurde in Zürich der Tunnel Löwenstraße gebaut. Da Hannover mitten in Deutschland liegt, dürfen durchgehende Züge keine lange Standzeit haben.

Welche Berücksichtigung finden bei der Zielfahrplanberechnung örtliche Gegebenheiten z. B. Des Bahnhofs Hannover? Sind bei der Berechnung des Zielfahrplans Daten zur Anzahl der Gleise, der Bahnsteige, der Wegstrecken von nicht direkt nebeneinander liegenden Bahnsteigen berücksichtigt worden?

Die vorhandene Gleisstruktur und die Bahnsteigstruktur sind zugrunde gelegt. Der Änderungsbedarf für den Zielfahrplan ist konkret ermittelt worden. Insbesondere wird für Hannover eine zusätzliche Unterführung gefordert. Die Umsteigezeiten entsprechen der bewährten Praxis im aktuellen DB-Fahrplan. Für andere Bahnhöfe wurde Bedarf für den Bau neuer Bahnsteige identifiziert.

Sind Pufferzeiten berücksictigt?

Ja. Der Zielfahrplan ist auf der Grundlage der Vorgaben der DB berechnet, die allgemein für die Fahrplankonstruktion gelten.

Ist es zielfahrplantechnisch erforderlich, dass besonders bedeutsame Knotenbahnhöfe, z. B. Hannover, den Idealparametern eines Integralen Taktfahrplans folgen?

Gerade nicht. Je kleiner die Bahnhöfe, umso seltener die Verbindungen angeboten werden, umso wichtiger wird der Knoten. Je größer der Bahnhof, umso größer ist der Anteil der Fahrgäste, der in die Stadt wollen oder aus der Stadt kommen. Dort ist ein gesicherter Anschluss nur eingünstiger Nebeneffekt.

Werden realistische Gegebenheiten berücksichtigt, z. B.

+ die Weitläufigkeit des Bahnhofs Hannover,

+ Umsteigezeiten zu Stoßzeiten,

+ bauliche Besonderheiten (treppauf-treppab beim Bahnsteigwechsel),

+ Umsteigezeiten bei Parallel-Bahnsteigen ungleich Weitweg-Bahnsteigen,

+ Verspätungen infolge neuer Wetterphänomene,

+ Störungen durch Baumaßnahmen zur Abarbeitung des Instandhaltungstaus?

Sind Umsteigezeiten zur Rushhour/zu Stoßzeiten berücksichtigt?

Ja. Im Nachgang des 3. Entwurf des Zielfahrplans werden die großen Bahnhöfe auf ihre Leistungsfähigkeit weiter untersuht und die Optimierung vorbereitet.

Welche Pufferzeiten oder Zuschlagszeiten sind bei der Berechnung des Zielfahrplans konkret beim Knotenbahnhof Hannover angesetzt worden (Minuten)?

Die Fahrpläne der DB werden sekundengenau berechnet. Der Fahrgast sieht nur gerundete Zahlen. Daher hat SMA abweichend von dem Bild, das die Fahrgäste heute sehen, für Fernzüge generell 3 Minuten Haltezeit angesetzt. Weitere besondere Zuschlangszeiten sind nicht gegeben.

Sind Verspätungen infolge von permanenten erforderlichen Baumaßnahmen am Netz, für Verspätungen infolge neuer, wissenschaftlich belegter Wetterphänomene berücksichtigt?

Solche Ereignisse finden generell keine besondere Berücksichtigung. Eine Berücksichtigung würde dazu führen, dass die meisten Züge an den meisten Tagen viel zu früh am Ziel sind.

Wie wurden die realistischen Möglichkeiten bei der Berechnung eines Zielfahrplans berücksichtigt?

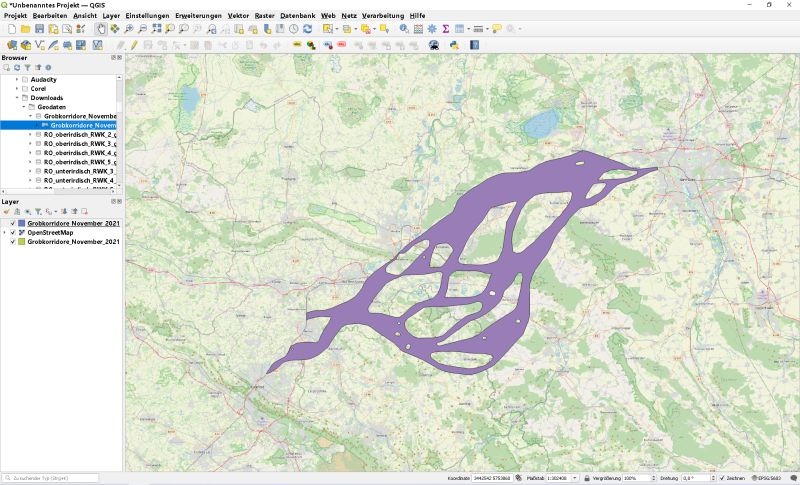

+ beim Bau (Liegt SMA dafür geeignete Raumdaten zur Verfügung? Gibt es Extra-Pufferzeiten für Raumwiderstandsproblemzonen?

Diese Arbeit zu leisten, ist Aufgabe des Planungsverfahrens. Aus guten Gründen legen sich die Fachplaner der DB nicht daruf fest, dass sie die Fahrzeit von 31 Minuten erreichen können. Für sie ist es ein Ziel, aber keine Vorgabe. Das Ziel wird aber bei der Bewertung der Trassen eine erhebliche Rolle spielen.

Wie wurden die realistischen Möglichkeiten bei der Berechnung eines Zielfahrplans berücksichtigt?

+ bei der Finanzierung (Werden Kosten-Nutzen abgewogen? Werden Kostenüberschläge gemacht, um technisch machbare, aber utopisch teure Trassen auszuschließen oder zumindest zu markieren?

Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden zu allen Projekten durchgeführt. Die Kostenschätzung wird auch schon bei der Bewertung der Trassenvarianten eine erhebliche Rolle spielen.

Wie wurden die realistischen Möglichkeiten bei der Berechnung eines Zielfahrplans berücksichtigt?

+ Anzahl der Gleise und die Begrenzung von Ausbaumöglichkeiten in Bahnhöfen?

Es ist eine zentrale Aufgabe bei der Erstellung des Zielfahrplans, anhand des Betriebsprogramms solche Engpässe festzustellen und Baumaßnahmen vorzusehen.

Die Ankunfts- und Abfahrtzeiten sind zum Teil so eng gestrickt, dass z.B. immer zur halben Stunde der ICE-Anschluss von Bielefeld nach Göttingen-München genau verpasst wird (Ankunft: 8:30, Abfahrt 8:31) Ist es zielfahrplantechnisch vertretbar, dass in Hannover zur halben Stunde der ICE-Anschluss von Bielefeld nach Göttingen-München genau verpasst wird (Ankunft 8:30, Abfahrt 8:31)?

Die Ursache sind die Knoten Hamm bzw. Würzburg. Von dort laufen die Züge aufgrund optimierter Fahrzeiten zufällig so ungünstig in Hannover zusammen. Daher kann das nicht geändert werden. Das Argument kehrt sich um: WEIL dieser Missstand nicht behoben werden kann, gibt es keinen ausreichenden Grund, warum die Fahrzeit Bielefeld -. Hannover genau 31 Minuten betragen „muss“.

Ist es zielfahrplantechnisch vertretbar, dass von einem bedeutsamen Knotenbahnhof wie Hannover die Züge Richtung Bielefeld mit einer fest eingerechneten Überdehnung der ITF-Kantenzeit fahren sollen?

Es ist notwendig, weil die Geografie eine kürzere Fahrzeit ausschließt.

Ist es für die Berechnung des Zielfahrplans maßgeblich, dass eine Hochgeschwindigkeitstrasse nachts mit Güterzügen und Nachtzügen befahren werden soll?

Nein. Für den Zielfahrplan ist das unerheblich. Diese Frage spielt bei der Berechnung der Kosten und des Nutzens eine Rolle.

Fragen zum Schweizer Taktfahrplan

Wie ist es politisch vertreten, dass in der Schweiz wichtige Knoten wie ein Uhrwerk geplant werden, aber z.B. Hannover als einer der wichtigsten Bahnhöfe von vornherein so ITF-ungenau geplant wird?

Zunächst trifft der Eindruck über die Schweiz so nicht zu. Die Schweiz – längste Ausdehnung vergleichbar mit Bielefeld – Berlin – wurde von den zwei Knoten Zürich und Bern aus geplant, alle weiteren Knoten wurden von da aus optimiert, allerdings auf der Basis eines Geschwindigkeitsniveaus, das guten deutschen Regionalnetzen entspricht. Ehrgeizige Ziele wie Bern – Lausanne in 1 Stunde wurden aufgegeben. Es gibt auch in der Schweiz Knoten, die genauso suboptimal aussehen wie Hannover, befinden sich aber in Randlage (Genf, St. Gallen).

Deutschland ist weitaus größer, und die heutige Planung der Achse Hamm – Berlin befindet sich mit 300 km/h an einem technisch-wirtschaftlichen Limit, muss aber mit Fluglinien konkurrieren, die in der Schweiz alle weit ins Ausland führen würden.

Der Knoten Hannover ist in vieler Hinsicht das Ergebnis der Zusammenführung von Linien aus optimalen Knoten: Im Uhrzeigersinn: Soltau /(70), Uelzen (60), Hamburg (60), Gifhorn (40), Berlin (90), Magdeburg (90), Goslar (70), Würzburg (120), Mannheim (165), Göttingen (30), Elze (30), Hameln (45), Minden (30), Osnabrück (75), Hamm (60), Nienburg (30), Bremen (65), Oldenburg (120). Die Zahl in Klammern ist die ungefähre Kantenzeit gemäß Zielfahrplan. Eine Anpassung auf einen Standard 30/60 würde so viel Geld erfordern, wie die gesamte Schweiz für ihr Land ausgegeben hat. Außerdem wäre der Bahnhof Hannover dann viel zu klein.

Dem Knoten Hannover liegt tatsächlich ein grundsätzlich sehr gutes Konzept zugrunde:

S-Bahnen verkehren zur Minute 07 – 22 – 37 – 52 mit der Mindestumsteigezeit von 7 Minuten in die ICE-Züge des Nord-Süd-Verkehrs zur Minute 15 und 45.

Der Regionalverkehr wurde so gut wie möglich darin eingepasst, allerdings mit sehr vielen Kompromissen, die sich aus den oben genannten sehr unterschiedlichen Zeit—Entfernungen der Regionalknoten ergeben.

Weitere Unzulänglichkeit bezieht sich nur auf den Fernverkehr und nur in einzelnen Verbindungen. Die Bedeutung der sog. „Windmühle“ wird aber weit überschätzt, da tangentiale Verbindungen Hamburg – Berlin, Hamm – Kassel, Berlin – Hildesheim – Göttingen und Ruhrgebiet – Bremen – Hamburg die direkten Verbindungen besser bedienen und nur ein geringes Umsteigepotential zwischen den Fernzügen erwarten lassen. Eine Ausnahme ist die Anbindung nach Bremen, die sowohl von München wie von Berlin bestehen muss. Diese Anbindung ist gelungen. Auch die Verbindungen vom Fernverkehr zum Regionalverkehr sind gut genug hergestellt, dass man den Knoten Hannover nicht neu konzipieren muss.

Welche Zugverbindungen sind in der Schweiz in einem Integralen Taktfahrplan organisiert?

Grundsätzlich sind alle Zugverbindungen in den integralen Taktfahrplan eingepasst.

Sind diese Verbindungen ein Hochgeschwindigkeitsnetz?

Im Verhältnis zu deutschen oder französischen Ansprüchen wird man diese Frage mit „Nein“ beantworten. Die längste Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h gebaut und mit einer Steigung von 20 Promille nicht für den Güterverkehr tauglich. Man muss bedenken: die längste Verbindung in der Schweiz St. Gallen – Genf ist nur so lang wie Bielefeld – Berlin.

Sind alle großen Bahnhöfe in der Schweiz dem Integralen Taktfahrplan unterworfen?

Grundsätzlich ja. Ob ein Idealzustand erreicht wird, hängt aber von den jeweiligen Bedingungen der Infrastruktur ab.

Fahren die Züge in den Knotenbahnhöfen nur zur Taktzeit (volle/halbe Stunde) oder nur bestimmte Züge?

Weil Züge mit unterschiedlichen Haltepunkten auf der gleichen Strecke fahren, fahren sie hintereinander. Dadurch dauert es vom ersten Zug, der in Zürich ankommt, bis zum letzten, der abfährt, bis zu 20 Minuten.

Da in der Schweiz alle Züge zum gleichen Tarif fahren (auch ICE und TGV), gibt es keine Züge, die einem anderen System folgen.

Fragen zum deutschen integralen Takt

Wie kann man einerseits den Schweizer Takt über 20 Jahre planen, mit teils längeren Fahrzeiten etc.; andererseits der Meinung sein, einen Deutschlandtakt (Zielfahrplan) innerhalb von 3 Jahren entwickeln zu können?

Auch der deutsche Taktfahrplan wird schon seit 1971 entwickelt. Seit 1990 hat eine starke Entwicklung des Takt- und Knotensystems auf den Regionalstrecken eingesetzt, auf den die Planung des Deutschlandtakts aufsetzt. Der Zielfahrplan ist also nicht die Neuerschaffung eines vorher nie dagewesenen Systems, sondern lediglich die Optimierung eines vorhandenen Systems.

Wie kann es sein, dass der Zielfahrplan nach der 3. Berechnung als final angesehen wird, wo doch viele Fachleute mit höchster Expertise etliche Fehlstellen/Logikfehler aufzeigen?

Das „final“ ist eine politische Aussage von Bundesverkehrsminister Scheuer. In Fachkreisen ist man sich einig: Es wird einen vierten und weitere Entwürfe geben.

Die Fehlstellen sind sehr unterschiedlicher Natur. Es gibt wenige Fälle, in denen wirklich sinnvolle Alternativen durchdacht werden sollten, weil das Knotensystem das zulässt. Es gibt aber sehr viele „Experten“ (auch solche mit Professorentitel!), die die Komplexität einer solchen Arbeit weit unterschätzen und ein Problem nur mathematisch, betrieblich oder unter ökologischen Vorzeichen angehen. Man kann auch den Ansatz kritisieren, dass mit 300 km/h schnellen Zügen dem Flugverkehr Konkurrenz gemacht werden soll. Ein Blick in den „Zielfahrplan 2030“ (ohne Plus) zeigt aber, dass die Ergebnisse der Netzwirkung nicht schlechter sind als mit 300 km/h.

Der überwiegende Teil der Bahnnutzer sind Pendler. Wann und wie erfolgt die rechnerische Einbindung des Nahverkehrs? (Hat sich der Nahverkehr den Maßregeln des Zielfahrplans zu unterwerfen?)

Es ist umgekehrt: Der Zielfahrplan setzt bereits auf seit 30 Jahren entstandene und optimierte Nahverkehrsnetze auf.Der Fernverkehr hat nicht die Priorität, die Kritiker vermuten. Das Ziel besteht darin, sowohl Fern- und Nahverkehr integriert zu planen.

In nahezu allen Knotenpunkten wird von dem Ideal – Ankunft aller Züge vor der halben oder vollen Stunde, Abfahrt nach einer Umsteigezeit – abgewichen. Vielmehr ist mehr oder minder ein Kontinuum an Abfahrten erkennbar. Ein Phänomen, dass sich auch an Bahnhöfen in der Schweiz erkennen lässt, z.B. Zürich HB – hier gibt es in einer Stunde kaum eine Minute ohne die Abfahrt eines Zuges. Dazu folgende Fragen:

Ist es aufgrund der Taktdichte auf Hauptstrecken überhaupt sinnvoll, Takttreffen von Fernzügen vorzusehen, zumal sie mit Zeitverlust in Form der Synchronisationszeit einhergehen, die nicht umsteigenden Fahrgästen eine Reisezeitverlängerung bescheren? Gerade Fernverkehrsreisende wünschen sich auf großen Bahnhöfen eher großzügige Umsteigezeiten, die sich bei dichten Takten nahezu „von selbst“ ergeben.

Je dichter der Takt ist, umso weniger braucht man die Taktknoten. Es ist eher Zufall, dass mit dem Konzept, 300 km/h zu fahren, ein so annäherndes Knotensystem für Berlin – Hamm erreicht wurde. Das Problem ist der Anschluss aus dem Fernverkehr in den Nahverkehr und umgekehrt. Ein Knoten existiert z.B. in Magdeburg nur einmal in der Stunde. Dieser muss vom (praktisch einzigen) Fernzug erreicht werden. Sind aber „am anderen Ende“ – hier: Hamm, Münster, Hagen – weitere Taktknoten vorhanden, so müssen diese mit dem Knoten Magdeburg verbunden werden, um die Wirkung von Ausbauten wirksam werden zu lassen. Wird die Verbindung der Taktknoten auf beiden Seiten um wenige Minuten verpasst, so verlängert sich die Fahrzeit gleich um eine halbe oder ganze Stunde.

Mit Taktverdichtung kann beispielsweise das Problem Magdeburg nicht gelöst werden: Für einen dichteren Verkehr genügen die Fahrgastzahlen nicht, und die nur ein- und zweigleisigen Strecken würden die Bedienung von Zwischenstationen im Regionalverkehr nicht mehr zulassen.

Es ist ja gerade der Konflikt zwischen ICE, S-Bahn und Güterzügen, der den Engpass Wunstorf – Minden ausmacht und der durch mehr Gleise gelöst werden muss.

Zeigt der Zielfahrplan nicht, dass Taktknoten vor allem im Nahverkehr sinnvoll sind und Anschlüsse im Fernverkehr offenbar auch ohne sie hergestellt werden können? Sind die Fahrzeitvorgaben im Fernverkehr damit für ein funktionierendes System nicht nachrangig?

Die Fahrzeiten sind – wie zuvor gesagt – nicht nachrangig, sondern notwendig, weil sonst die Anschlüsse „aus der Region in die Region“ nicht gegeben sind.

Zwingend erscheinen Taktknoten vor allem auf eingleisigen Netzen, da sich die Züge nach der halben Taktzeit kreuzen und dort eine Begegnungsmöglichkeit benötigen. Sollte der Beseitigung entsprechender Engstellen daher besonderer Vorrang eingeräumt werden?

Vor 30 Jahren hätte man diese Frage bejahen müssen. Seither sind aber die meisten Regionalstrecken durch solche kleinen Maßnahmen so ertüchtigt worden, dass kaum noch Effekte erzielt werden können. Ein gutes Beispiel ist die Strecke Hannover – Soltau, die nach entsprechenden Ausbauten auf eine Fahrzeit von 70 Minuten kommt. Hier hat die Bahnreform mit der Regionalisierung einen Fortschritt ausgelöst, den man damals nicht für möglich hielt.

Die großen Kapazitäts-Engpässe bestehen auf den Hauptstrecken, und da stellt sich wiederum die Frage, ob man nur die Kapazitäten verbessert oder aber besser mit geringfügig mehr Geld auch Fahrzeitverkürzungen realisiert.

Der Schienenfernverkehr soll eigenwirtschaftlich betrieben werden – welche Anreize sind für Eisenbahnverkehrsunternehmen angedacht um Züge gemäß Zielfahrplantrassen zu fahren und nicht eigene Zugtrasse mit abweichender Haltestellencharakteristik zu bestellen?

Der stärkste Anreiz ist das Gewinnen von Umsteigern im Netz. Ein weiterer Aspekt ist der Umstand, dass andere Fahrlagen nicht frei verfügbar sind, sondern wiederum durch andere Züge bereits belegt sind. Für Konfliktfälle ist ein komplexes Abstimmungsverfahren im Gesetz vorgesehen. Darüber hinaus wird im Rahmen des Projekts Deutschlandtakt eine Art der Trassenvergabe diskutiert, die die Einhaltung der Taktzeiten und Haltekonzepte sicherstellt. Dies ist bereits gesetzlich zugelassen und wird von der DB erstmals für den Fahrplan 2024 im Projekt „mKoK“ realisiert, indem Systemtrassen angeboten werden, die Vorrang haben.

Fragen zum Ausbau der Bestandsstrecke

Ließe sich ein integraler Takt auf den Bestandstrassen schneller installieren als auf einer Neubaustrecke, die frühestens ab 2040 zur Verfügung steht?

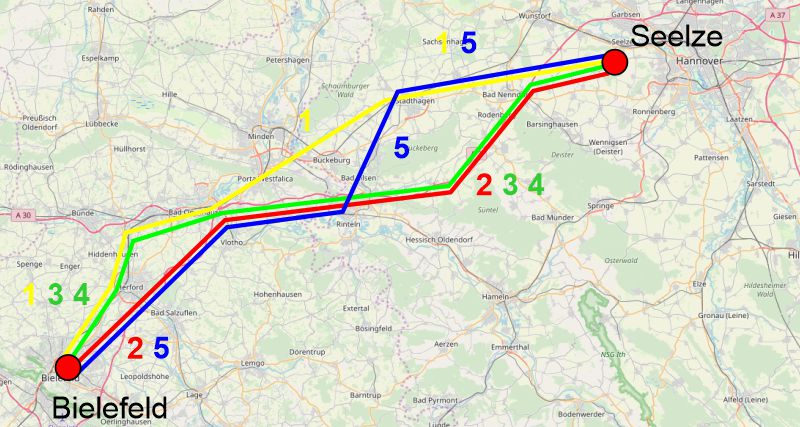

Die Möglichkeiten, mit dem Ausbau von Bestandsstrecken, auf denen heute noch ICE verkehren, etwas zu erreichen, sind gleich null. Anders sieht es auf „Nebenstrecken“ wie etwa Hannover – Magdeburg aus. Aber: Der Ausbau einer zweigleisigen Bestandstrasse auf 4 Gleise oder die Begradigung einer kurvenreichen Altstrecke ist mindestens so aufwendig wie der Bau einer Neubaustrecke durch die freie Landschaft. Bauzeiten und Kosten werden unterschätzt. Um beispielsweise die Fahrzeit von 41 Minuten zwischen Hannover und Bielefeld über die Bestandsstrecke zu erreichen, muss von Hannover bis Bückeburg mit 300 km/h gefahren werden. Das erfordert einen Ausbaustandard, der weit über das hinausgeht, was man unter „Ausbau des Bestandes“ versteht.

Studieren kann man den Effekt an der Strecke Nürnberg – Ebensfeld: Der Ausbau begann 2016 und wird erst 2030 fertig sein. Die Strecke ist dafür bereits rund ein Jahr vollständig gesperrt gewesen, weitere Vollsperrungen werden wiederkehren und sind unvermeidbar.

Ließen sich auf den Bestandstrassen die erwarteten Passagier- und Frachtkapazitäten unterbringen, wenn man diese durchgängig viergleisig ausbaut und z.B. moderne Steuerungstechnik nachrüstet?

Diese Frage kann nur anhand der jeweiligen Strecke beantwortet werden. Große Probleme bestehen dort, wo in den Knoten heute keine kreuzungsfreien Ein- und Ausfädelungen bestehen. Dies gilt konkret vor allem für den Bahnhof Wunstorf. Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass dieser Bahnhof für höhere Kapazitäten nicht ertüchtigt werden kann, ohne tief in die Strukturen der Stadt einzugreifen. Ein Neubau ist hier eindeutig einfacher und schneller realisierbar.

Wie groß wäre nach Ertüchtigung der Bestandsstrecke der zeitliche Nachteil im Vergleich zur Neubaustrecke?

Diese Frage kann erst nach detaillierter Untersuchung beantwortet werden. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Untersuchung der Bestandsstrecke erfolgt. Ein Ausbau unmittelbar neben den Bestandsgleisen und durch Haste und Wunstorf bringt maximal 2 bis 3 Minuten Fahrzeitvorteil, also eine Fahrzeit von 46 Minuten.

Fragen zur Fahrzeit Bonn – Berlin und zur Konkurrenz mit dem Flugverkehr

Wieso wird politisch an der Zielvorgabe Bonn-Berlin unter 4 Stunden festgehalten, obwohl sich die Flughafensituation in Berlin grundlegend geändert hat, diese Vorgabe zwangsläufig Hochgeschwindigkeit (300 km/h) und damit die teuerste Trassenbauweise erfordert sowie mindestens 20 Jahre zur Realisierung braucht und bis dahin überhaupt keine Verbesserung auf der Achse Bielefeld-Hannover zu erwarten ist?

Die Konkurrenz zum Flugverkehr ist nur ein Argument unter vielen. Selbst bei Aufgabe dieses Arguments bleiben die weiteren Gesichtspunkte wichtig und tragend.

Der Ausbau der Bestandsstrecke auf 4 Gleise ist weder von vornherein billiger noch schneller zu realisieren wie der Bau einer Neubaustrecke. Weiter hat die Untersuchung des Gesamtfahrplans ergeben, dass ein Ausbau auf nur 250 km/h zwar eine Fahrzeitverkürzung zwischen Berlin und Rhein/Ruhr ermöglicht, aufgrund der ungünstigen Anschlussverhältnisse aber die Fahrzeit aus der Region in die Region (z. B. Münsterland und Siegerland <> Sachsen-Anhalt und Sachsen) nicht verkürzen kann.

Bietet die Bahn einen vergleichbaren Service/Nutzen des Flugverkehrs – Stichwort Gepäck)?

Das kommt auf die jeweiligen Bedürfnisse der Reisenden an.

Das deutsche Bahnsystem bietet immer noch einen offenen Zugang ohne Vorbuchungszwang. Das kann der Flugverkehr nicht bieten.

Geschäftsreisenden bietet die Bahn den wesentlich längeren Zeitraum zum Arbeiten, auf den Hauptstrecken WLan. Geschäftsreisende nutzen den Gepäckservice des Flugverkehrs in der Regel nicht, weil die Aufgabe und Abholung zeitraubend ist.

Fragen zur Schnellfahrstrecke Bielefeld – Hamm

Im Zielfahrplan des Deutschlandtaktes ist eine Fahrzeit des ICE zwischen Bielefeld und Hamm (Westf.) von 21 Minuten vorgesehen. Diese Fahrzeit ist nur mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit über 200 km/h hinaus erreichbar. Der Ausbau der Strecken Hamm – Bielefeld und Bielefeld – Hannover steht offensichtlich in direkten Zusammenhang. Dazu folgende Fragen:

Welche Vorplanungen gibt es bereits für den Ausbau Bielefeld – Hamm?

Es gibt keine bekannten Vorplanungen. Allerdings gibt es unter dem Titel „Robustes Netz“ Planungen für eine Kapazitätsverbesserung im Abschnitt Bielefeld – Gütersloh, die später relevant werden könnten. Unter anderem soll in Gütersloh ein zusätzlicher Bahnsteig gebaut werden.

Wie wirkt sich der Ausbau, insbesondere der Wegfall von Bahnsteigen an durchgehenden Hauptgleisen, auf die Kapazität der Strecke und die Fahrpläne langsamerer Züge aus?

Nach den bisher bekannten Vorstellungen der Gutachter sollen Güter- und langlaufende Regionalzüge auf den sog. Gütergleisen fahren, sodass dort neue Bahnsteige nötig werden. Über mögliche Gestaltungen sind auf der Seite

www.neubaustrecke-bielefeld-hannover.de bereits Ideen hinterlegt. Kapazitätseinschränkungen unter dem Gesichtspunkt „Bahnsteige“ sind bei sinnvoller Planung nicht zu erwarten.

Warum werden Kosten-Nutzen-Verhältnisse für Abschnitte Bielefeld – Hannover und Bielefeld – Berlin, nicht aber für Hamm – Hannover bzw. Hamm – Berlin genannt?

Grundsätzlich liegt es im Belieben der Bundesregierung, wie sie Streckenabschnitte zusammenfasst, um einen Nutzen darzustellen, der die Kosten übersteigt.

Der Ausbau Hamm – Bielefeld steht noch nicht im Bundesverkehrswegeplan. Das dürfte aus rechtlicher Sicht verhindern, dass dieser Abschnitt in eine offizielle Rechnung einbezogen wird. Es ist aber davon auszugehen, dass eine Abschätzung die Wirtschaftlichkeit schon bestätigt hat. Diese wurde für alle Projekte vorgenommen, die in den dritten Entwurf des Zielfahrplans eingegangen sind.

Wie würde sich der Zielfahrplan verändern, wenn sich der Ausbau der Strecke Hamm – Bielefeld wirtschaftlich oder technisch als nicht realisierbar erwiese und daher von einer Fahrzeit von 26 Minuten ausgegangen werden müsste?

Technisch ist der Ausbau möglich, sodass sich diese Frage nicht stellt. Auch die Wirtschaftlichkeit dürfte kein Problem sein, da die Kosten weit unter denen eines Neubaues liegen. Wirklich teuer sind Tunnelbauten, die hier keine Rolle spielen. Eine längere Fahrzeit zwischen Hamm und Bielefeld könnte aber auch auf den Abschnitten Hannover – Wolfsburg und Hannover – Braunschweig kompensiert werden.

Welche Auswirkungen hat die NBS auf den Güterverkehr hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Trassen und Fahrzeiten im direkten Vergleich zu heute (Stand 2019, vor-Corona).

Vor allem im Abschnitt Wunstorf – Minden wird der Güterverkehr durch die schnellfahrenden Züge deutlich verlangsamt und die Kapazität begrenzt. Wenn die schnellfahrenden Züge auf die Neubaustrecke verlagert werden, können Güterzüge ohne Überholung durchfahren, die Kapazität und Flexibilität wird deutlich erhöht. Quantitative Aussagen sind aber bisher nicht veröffentlicht.

Haben Sie Fragen, die hier nicht beantwortet werden?

Schreiben Sie an frage@neubaustrecke-bielefeld-hannover.de.

Geografische Bearbeitung

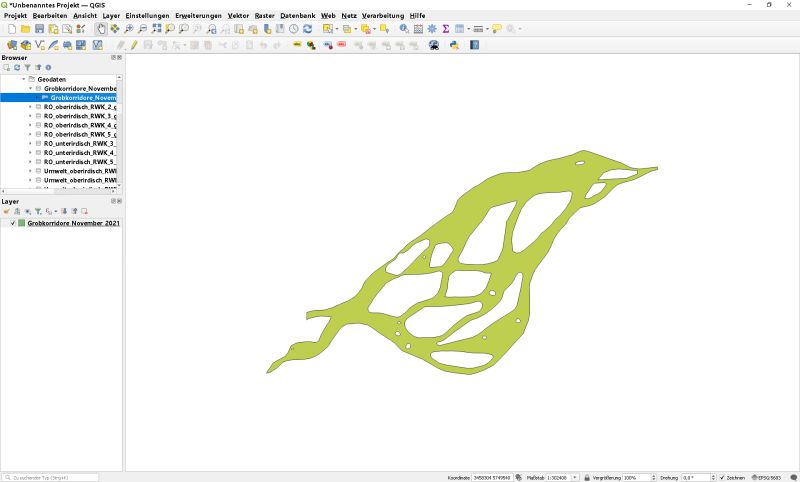

Geografische Bearbeitung Vorgaben des Deutschlandtakts

Vorgaben des Deutschlandtakts Nutzen

Nutzen